漁港の活気、市場の熱気。日本各地の漁港や市場を巡り、その土地の文化や漁食を紹介します。海と人々の暮らしがある風景、地域ならではの魚介類や料理。魚を通して、日本の魅力を再発見しましょう。

海の恵みをまるごといただく

漁協直営店が提供する生シラス

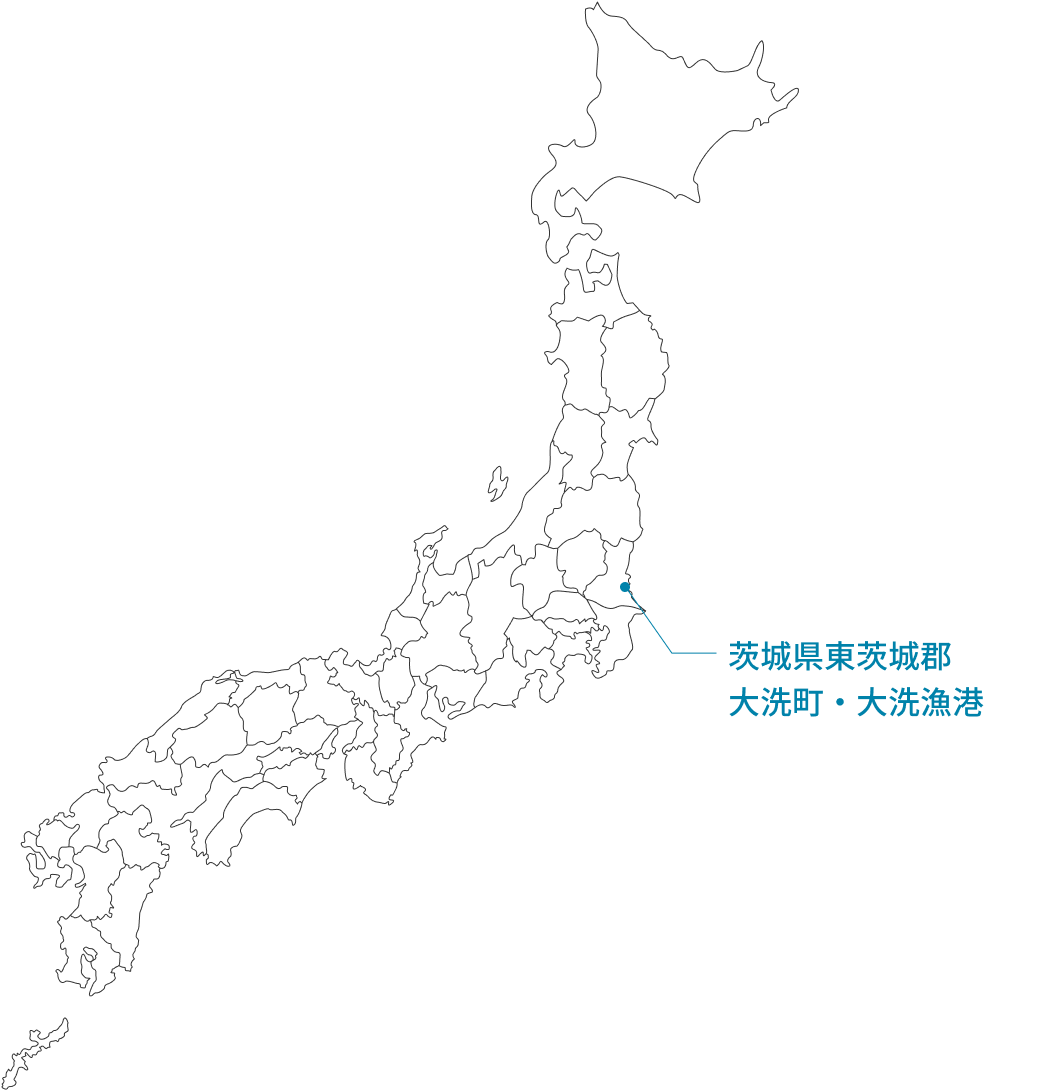

茨城県大洗町・大洗漁港

茨城県沿岸部のほぼ中央に位置する大洗町を訪れた。太平洋に面した親潮と黒潮が交わる豊かな海では、シラスを中心にマダイやヒラメ、ハマグリなど多くの種類の魚介類が一年を通して獲れる。町では古くからいくつもの小規模な漁業が営まれ、漁師たちは狙う魚にあわせて漁法を切りかえ、海へと繰り出してきた。厚い雲から初夏の青空がのぞくこの日も、大洗漁港には獲れたばかりの魚がたくさん並び、セリが行われる魚市場の荷捌き場は活気に満ちていた。

取材日:2024/5/31

町の主要な水産物であるシラスは、カタクチイワシやマイワシの稚魚で、1隻の漁船が網を投入して魚をまく「1艘(そう)まき」という漁法によって漁獲されている。全国では2隻で網を引く「2艘びき」が一般的であり、こうした獲り方は珍しい。「シラスは鮮度が命」。網を上げたら氷ですぐに締めるのだと、大洗町漁協参事の臼庭明伸さんが教えてくれた。消費者に新鮮な魚を届けるため、漁業者は常に鮮度を意識し、漁獲物を素早く丁寧に扱う。

昼近くになると、シラス漁を終えた漁船が沖から次々に帰ってきた。漁船から水揚げされたシラスの桶が、ベルトコンベヤーに乗せられて荷捌き場へ送られてくる。1つの桶に入っているシラスの重さは、およそ26キログラム。それを漁業者の家族たちが協力し、手際よく次々と運んでいく。ずらりと並んだシラスを囲んでいるのは、セリに参加する買受人たちで、魚の状態を丹念に確認している。獲れたばかりのシラスは、白っぽかったり黒っぽかったり、太かったり細かったり、その姿や大きさは、獲れた漁場によってまったく異なっていた。

正午になると振鈴の太い音が鳴り響き、シラスのセリが始まった。セリ人が声をかけ、買受人たちが「手やり」で指し値を示す。手やりとは、買い手が購入したい品物の値段や数量を指で示すことで、セリ人は大勢の買い手の中から指のサインを見定め、一番高い値段を示した人をセリ落とし人に指名するのである。一瞬で決着する真剣な取引に、あたりの空気が引き締まる。競り落とされたシラスはすぐにトラックへと積み込まれていく。この間にも、接岸した漁船からはシラスが続々と陸に揚げられ、荷捌き場に運ばれてくる。躍動する浜の営みは、その後も魚の搬出が終わるまで止むことなく続いた。

魚市場のすぐ前に大洗町漁協が直営する「かあちゃんの店」がある。漁港で水揚された旬の地魚を、多くの人に味わってほしいという漁師の奥さんたちの想いから、平成22年に開店した。連日営業開始前から多くの客が列をつくる評判の店で、生シラス丼をはじめ、地魚の刺身や煮魚、シラスを使ったかきあげが味わえる定食などが人気を集めている。

魅力的なメニューが並ぶなかから、生シラスと釜揚げシラスの両方が味わえる「2色丼定食」を注文した。抜群の鮮度を誇る生シラスはぷりっとした食感で魚の甘みが口の中に広がり、ふんわりとした釜揚げシラスは確かな潮の香りが食欲をかきたてる。海の恵みをまるごといただく幸せにひたり、漁協女性部のみなさんが作ってくれた漁師料理をほおばった。

漁業者の高度な鮮度管理技術によって提供が可能となる大洗町の生シラスは、浜の努力が生んだ結晶といえる。海での漁獲から魚市場での集荷選別、料理店での調理など、多くの人たちの働きによって極上の品質が保たれている。「消費者に魚を食べてもらいたい」。そう熱く語っていた臼庭さんの言葉が脳裏によみがえった。海から糧を得る生業は、沿岸の暮らしを守り、魚食の文化を支えている。この日に大洗漁港で見聞きし、味わった記憶を忘れないよう心に記しておきたい。

【感想】

漁業だけでなく観光業も盛んな大洗。町内には海水浴場や水族館などの観光スポット、宿泊施設が多くあり、県外から多くの人びとが訪れる。このような土地のせいか、町を歩いていると明るく開放的な印象を受けた。大洗町漁協では、一般客を対象に活魚や鮮魚を販売する「とれたて市」を定期開催している。また若手の漁業者グループが地元の小学生を対象に漁業体験会を実施するなど、漁業への理解促進や魚食の普及に向けた活動を積極的に展開していて興味を持った。この日は漁がなかった「鹿島灘はまぐり」の水揚げも、次に訪ねたら見てみたい。