漁港の活気、市場の熱気。日本各地の漁港や市場を巡り、その土地の文化や漁食を紹介します。海と人々の暮らしがある風景、地域ならではの魚介類や料理。魚を通して、日本の魅力を再発見しましょう。

「常磐もの」の水揚げで活気づく

復活した名物「浜焼き」を堪能

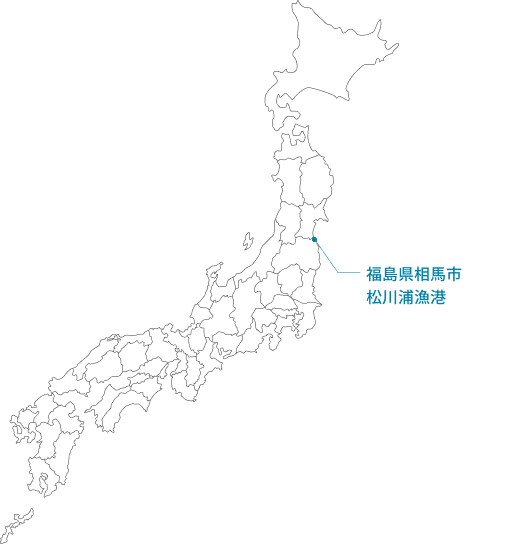

福島県相馬市・松川浦漁港

福島の海は、豊かな漁場である。親潮と黒潮がぶつかるこの海域で発生するプランクトンを食べようと、たくさんの魚が集まってくる。ここで水揚げされた海産物は良質なことから「常磐もの」と呼ばれ、高い評価を受けてきた。向かったのは、同県沿岸の北部に位置する相馬市。市内には、県内有数の水揚拠点である松川浦漁港があり、人びとが海と向きあって生きている。多くの種類の魚介類がセリにかけられて活況を呈している魚市場をのぞき、地元に伝わる魚料理を味わった。

秋の気配が深まる相馬原釜地区。午前7時すぎに魚市場を訪れると、黙々と働く多くの姿がそこにはあった。ここでは漁と出荷の役割が分かれている。接岸した漁船から運び出された漁獲物が、種類や大きさごとに手際よく分けられ、プラスチックのかごにどんどんつめられていく。作業は時間との勝負。ぴかぴかに輝いたタチウオやスズキ、サワラなどが荷捌き場を埋めていく。沖合底びき網をはじめ船びき網、刺し網、延縄(はえなわ)、かごなど、この地区では一年を通してさまざまな漁業が営まれている。

この日のセリが始まった。あたりの空気は一変し、緊張が張りつめる。この魚市場でのセリは、鮮魚が「入札」で、活魚は「うたいセリ」で行われる。ここでの入札は、欲しい魚のかごへ仲買人が希望の値段を書いた紙の札を裏返しで入れ、開票の合図とともに値段が書かれた側を表にする。そして、一番高い値段をつけた人が買う権利を得るというもの。だから、人気の高い魚には多くの札が入る。うたいセリは、仲買人が魚の値段を言いあい、より高い値段を言った方が買う。生きた魚を扱うことから、取引は素早く行われる。活魚のセリでは、水しぶきが飛び、鋭いかけ声が飛びかう。漁法ごとに獲れたさまざまな魚が陸揚げされ、次々とセリにかけられていく。熱気を帯びた取引は、昼過ぎまで続いた。

地元で獲れた魚介類を魚市場で仕入れ、卸している中澤水産を訪ねた。同社の中澤久仁彦さんは、弟の由樹さんとともに、魚を目利きし買い付ける社長である父の正英さんを支え、働いている。「今の旬は、タチウオ、スズキ、スルメイカ、ヤリイカ、キアンコウ、ヤナギダコ。仕事で大事なのは柔軟さ。魚に付加価値をつけて売っていきたい」加工品の製造や販売も手掛ける三代目兄弟は、産地と消費地をむすぶ仕事の楽しさや夢を話してくれた。「相馬の強みは年中魚があがること」。この言葉から、常磐ものを扱う仲買業者としての誇りが伝わってきた。

魚市場から潟湖(せきこ)である松川浦のほとりに沿って、しばらく歩いたところに宿泊施設の「いさみや」がある。ここで地元の名物である「浜焼き」が毎週末に販売され、味わえる。新鮮な魚介類に串を打ち、炭火でじっくり焼き上げた浜焼きを食べようと、家族連れの観光客らが列をつくる。店先にはカレイ類、マダイ、イシモチ(シログチ)、イカ類などの海の幸が並び、食欲を刺激する香ばしい匂いを漂わせていた。

どの魚にしようか尋ねると「どれもおすすめですよ」と笑顔で答えが返ってくる。浜焼きはカレイを選び、ホッキ飯も注文した。カレイの身はほくほく、皮はぱりぱりで塩加減も絶妙だ。ホッキガイをたっぷり使っているホッキ飯は、貝の身をやわらかく仕上げるため、米とは別に炊き込んで調理されており、口に入れると濃厚なうまみがあふれ出た。

松川浦の浜焼きは昔から続く郷土の料理で、通りには10軒くらい魚や貝を焼いて売る店があったという。それが、2011年に起きた東日本大震災によって一帯が大きな被害を受け、その文化が途絶えてしまう。それから10年後、地元で旅館を経営する若旦那たちが力をあわせて復活させる。魚をうまく焼くコツについて、いさみや若旦那の管野功さんは「串の通し方と火加減」をあげる。熟練の技で作られる浜焼きを堪能しようと、店には老若男女が次々とやってくる。のどかな松川浦の風景をながめながら浜の味覚の余韻にひたり、この地のこれからを想像した。

【感想】

「相馬の沖で潮がぶつかる。魚がもまれ身がしまっておいしい」「ここは年間170くらいの魚種があがる」「相馬のヒラメやタチウオをもっと広めたい」。こうした声から、海と魚に対する愛着以上のものを感じた。そして、魚市場での撮影中に「がんばって」「もっと近くに寄っていいよ」と忙しい仕事の最中に声をかけてくれた方々のやさしさも忘れられない。福島で見つけた濃密な魚と味と人。これこそ「常磐もの」だ。