漁港の活気、市場の熱気。日本各地の漁港や市場を巡り、その土地の文化や漁食を紹介します。海と人々の暮らしがある風景、地域ならではの魚介類や料理。魚を通して、日本の魅力を再発見しましょう。

衛生管理された魚市場を見学

特産のキンメダイを味わう

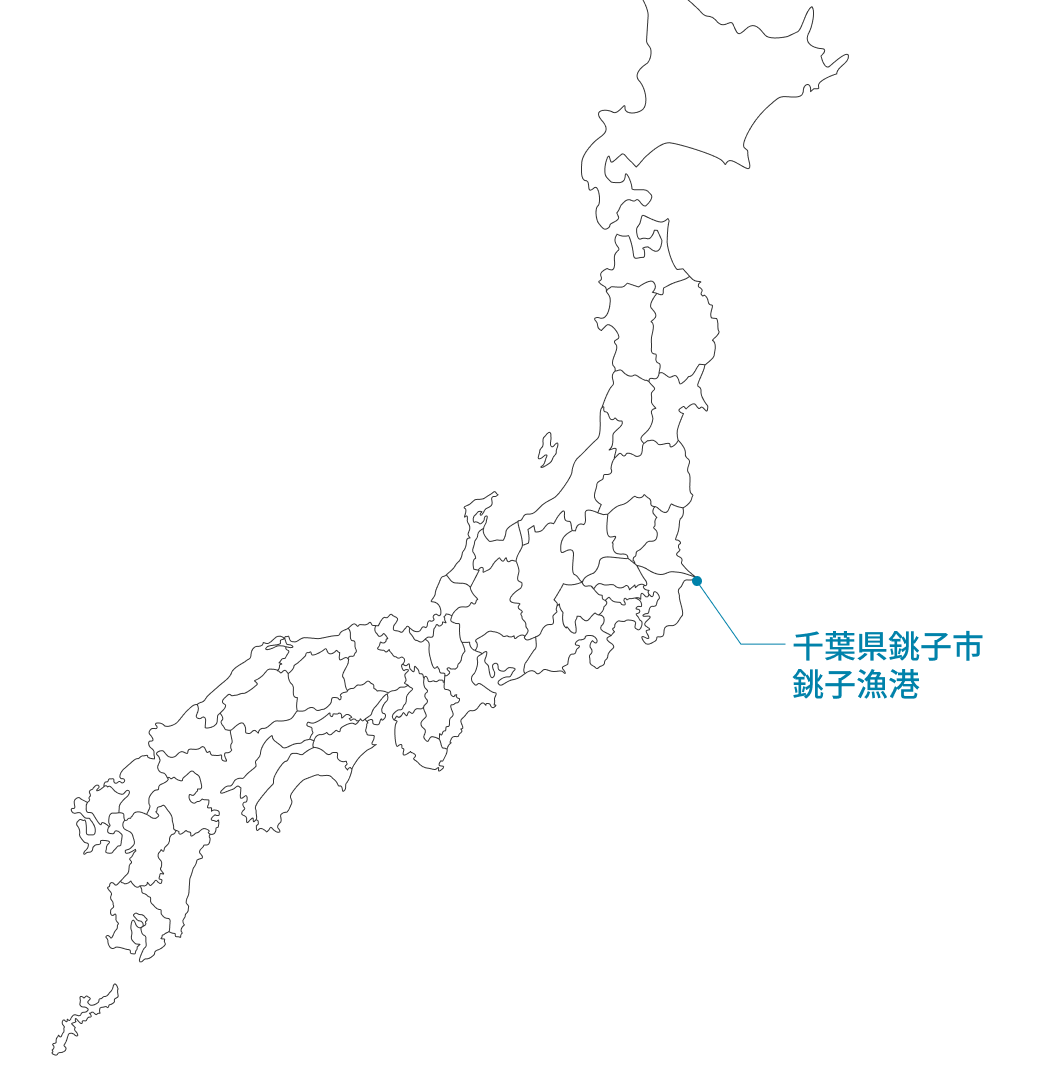

千葉県銚子市・銚子漁港

関東平野の最東端に位置する千葉県銚子市。太平洋に面した港町の豊かな幸は、暖流の親潮と寒流の黒潮が交わり、そこに十分な栄養を含んだ利根川が流れ込むことによって生まれている。魚の餌となるプランクトンが多く発生する沖合の潮目は好漁場となり、さまざまな漁法によって多種な魚介類が漁獲されている。今回はどんな魚や人と出会えるのだろう。期待で胸をふくらませながら銚子漁港にある魚市場へと向かった。

吐く息が白い早朝に訪れたのは、第3卸売市場。年間の水揚げ量で何度も日本一を記録している銚子漁港には、第1から第3まで3つの市場がある。第1市場ではカジキやマグロなど、第2市場ではイワシやアジ、サバなど、第3市場ではそのほかのタイやヒラメ、キンメダイなどが取引されている。魚の加工が盛んな水産業の一大拠点でもある銚子には、全国から漁船が集まる。一年を通して多くの魚が水揚げされ、それぞれの市場では連日活発な競りが行われている。

「今日は魚が多いよ。」漁港で出会った魚問屋「一山」の専務である宮川敏孝さんが、水揚げの状況を笑顔で教えてくれた。今朝の第3市場には、底びき網や釣りなどの漁法で漁獲された魚が並ぶという。この市場は、高度な衛生管理が施され、昨年11月頃から運用が始まった。鳥や異物の混入を防ぐために閉鎖型となっている市場の中は、どこも清潔で新しい。漁船から運び込まれた漁獲物の選別は、床に敷かれた専用のシートの上で行われ、プラスチックの箱に詰められた魚がどんどん並べられていく。

午前7時30分になると競りが始まった。市場を開設している銚子漁協より許可を得て、2階の見学者用の通路から取引の様子を眺める。キンメダイやマダイ、ホウボウ、ウマヅラハギなどが見えた。この日は70種くらいが水揚げされ、大小のいろいろな魚が荷捌き場にずらりと並んでいる。競りに参加する多くの買受人たちが、一つ一つの箱をのぞいて魚の鮮度や品質を見極め、真剣な表情で入札する値段を見積もっていた。

銚子の市場は競りのやり方も先進的だ。この第3市場では電子入札が導入されており、買受人はスマートフォンを操り売買に加わる。漁協によると、この日に魚を仕入れに来た買受人は約100人に上るという。魚も多いが、人の数も非常に多い。漁船から運び出された漁獲物の選別や計量、品ぞろえの作業が止むことなく続く。買受人や漁業者、漁協の職員など、魚をめぐる人の動きが目まぐるしい。熱のこもった取引は、午後になっても続いていた。

市場を後にして、しばらく歩いた海沿いの所にある活魚料理店「一山いけす」に向かった。銚子漁港で水揚げされた新鮮な地魚が味わえる人気の店で、「一山」が直営している。広くて開放感のある店内には、活魚が泳ぐ大きないけすがあり、窓からは太平洋が一望できる。家族連れなどの客でにぎわうなか、キンメダイの煮つけ、エビとイワシの天ぷら、ちらし寿司などを楽しんだ。大きな目と鮮やかな赤い皮目が特徴のキンメダイは銚子の特産である。この魚は「立て縄釣り」と呼ばれる漁法で漁獲されており、道糸に何本もの枝糸と釣り針をつけ、海底まで達する仕掛けで釣り上げる。なかでも500グラムを超えるものは、「銚子つりきんめ」として県の「千葉ブランド水産物」に認定されている。

まずは揚げたてのエビの天ぷらを頬張り、ぷりぷりとした太い身を堪能した。続いて箸を伸ばしたイワシは、ふわふわとした魚肉が口の中であっという間にほどけて、青魚のうまみがいっぱいに広がった。キンメダイの煮つけは、ふっくらした上質な白い身をほぐし、こってりとした濃厚な煮汁とともに味わった。どの料理からも魚介類の鮮度のよさが伝わってくる。産地だからこそいただける海の恵みに幸せを感じた。

昼食を終えて近くにある「一山」の作業場をのぞくと、出荷の準備に追われている宮川さんの姿があった。旬を迎えているキンメダイやヤリイカ、マダイ、ショウサイフグなど、市場で仕入れた魚たちに囲まれるなか、1匹ずつ手に取って品質を確かめ、重量をはかり発泡スチロールの箱につめていく。「魚には鮮度がある。時間との勝負で手際が大事」。その動作は、丁寧でありながら無駄がなく早い。客が求める魚を競り落とす。そして、鮮度を落とさないよう迅速に送り届ける。長年の経験によって磨いてきた技が垣間見え、満足してもらえる魚を提供する魚問屋の仕事を実感した。

魚市場のぴんと引き締まった空気をこの地でも体感した。魚と向きあう人びとの熱量が、料理を通して伝わってきた。つややかな輝きを放っていたキンメダイが頭の中でよみがえる。水産物の流通を産地で支える魚の職人たちの働く姿が忘れられない。豊かな海の幸であふれるこの港町のことをもっと知りたいと思った。

【感想】

日本でも有数の水揚げ量を誇る銚子漁港。岸壁のあちこちでは、まき網漁船に満載されたイワシがトラックの荷台に水揚げされ、そのスケールの大きさに圧倒された。また、漁港の周辺には魚の加工場が建ち並んでいた。しょうゆ製造業とともに、銚子の工業の基幹をなしている水産加工業。作られている加工品には、缶詰、瓶詰、海藻加工品、練り製品、冷凍水産物、餌料、肥料などがあるという。銚子における水産業のすそ野の広がりには驚かされる。魚と人のいろいろな場面をもっと見て、話をうかがってみたいと感じた。