漁港の活気、市場の熱気。日本各地の漁港や市場を巡り、その土地の文化や漁食を紹介します。海と人々の暮らしがある風景、地域ならではの魚介類や料理。魚を通して、日本の魅力を再発見しましょう。

黒潮と親潮が流れる豊かな漁場

南房総のキンメダイを味わう

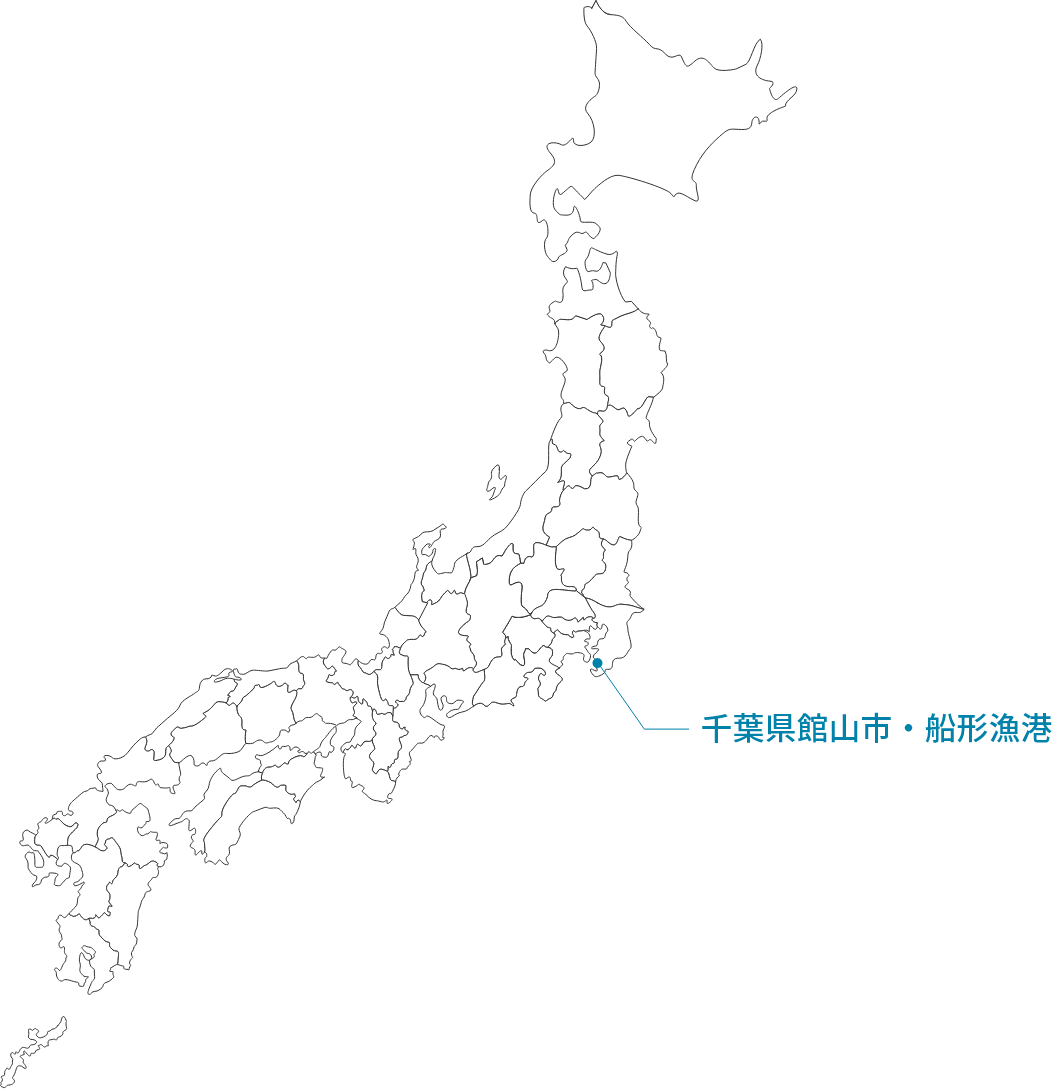

千葉県館山市・船形漁港

房総半島の南に位置する千葉県館山市の船形漁港にやって来た。暖かい黒潮と冷たい親潮が流れる房総沖は、昔から好漁場となっており、同市では沿岸を中心に昔からさまざまな漁が行われている。市内に9カ所ある漁港のなかでも、船形はもっとも多くの魚が水揚げされる中核である。

取材日:2024/3/5

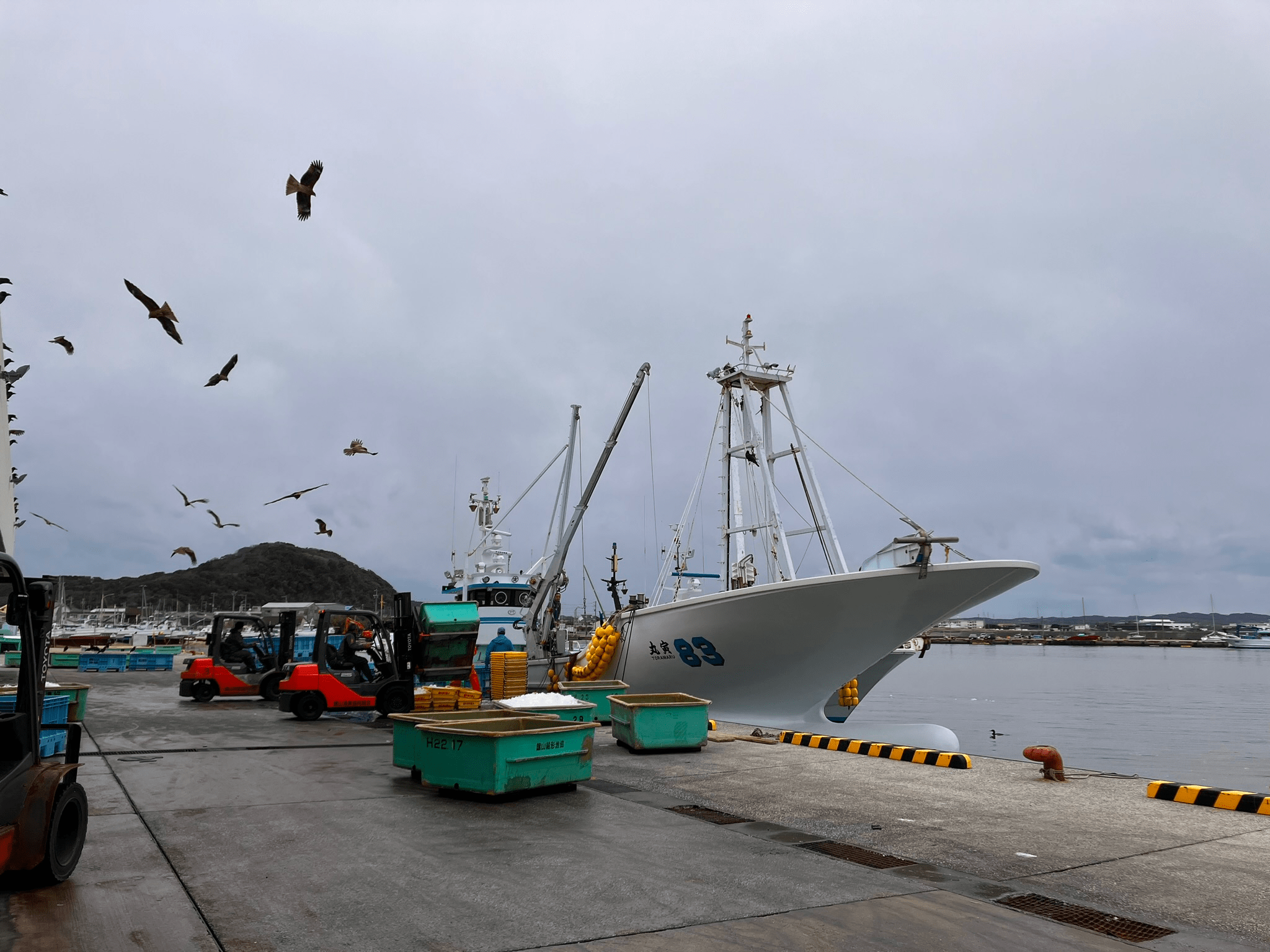

訪れたのは午前7時過ぎ、まき網漁船が水揚げをしている最中だった。「まき網」とは、魚群を大きな網でとり囲んで、その囲みを小さくしていきながら魚を捕える漁法である。漁獲物を積んだ漁船からは、大量のマイワシが漁業者によって次々と揚げられている。陸では、魚の詰まった大きなコンテナを抱えるフォークリフトが縦横に走り回る。朝の漁港では多くの人びとが黙々と働いていた。

競りが行われる荷さばき場には、魚の通り道に網を張って捕える「さし網」や釣り竿で一匹ずつ魚を釣りあげる「一本釣り」によって漁獲された鮮魚や活魚が並んでいる。ヒラメ、アカヤガラ、マサバ、カワハギ、ホウボウ、マダイ、クロダイ、アカメフグ…。取引に参加する買受人によると、この日は海面に一定期間網を固定して魚を捕える「定置網」の漁がなかったため、入荷量は少ないという。海を相手にする漁の模様は、その時になってみないとわからない。人間と魚が対話し、水産物としての価値が高められていく漁港の魚市場は、ひんやりとした外気のなかで熱気を帯びていた。

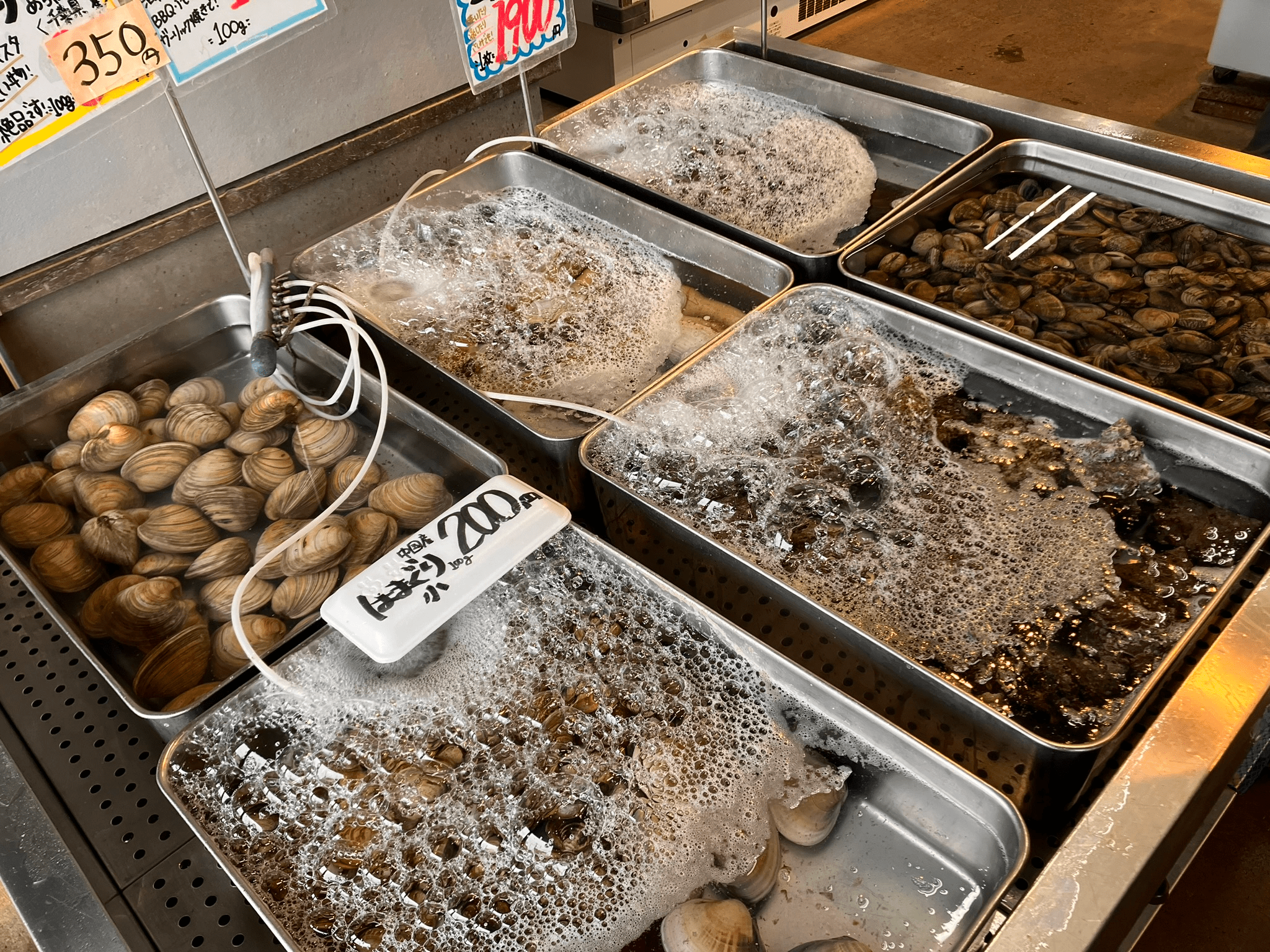

船形漁港から歩いて数分くらいの所にある「まるい鮮魚店」を訪ねた。この地で長く営んでいる魚屋で、南房総の近海で獲れた新鮮な魚を仕入れて販売している。キンメダイやマアジをはじめとする魚介類、地魚の干物や塩蔵品といった加工品、持ち帰り用のにぎりすしなど、店内にはたくさんの水産物が並んでいる。

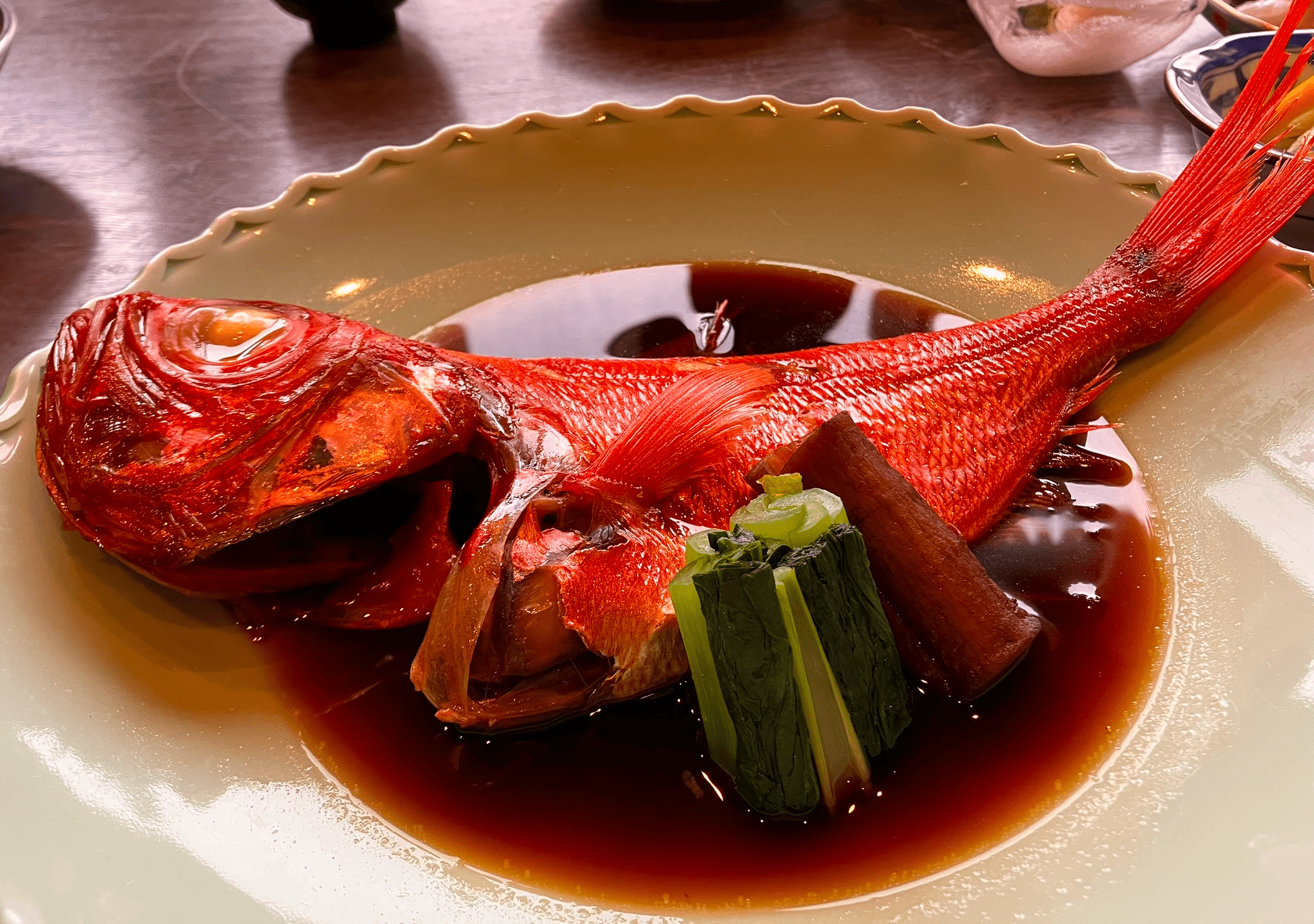

この店の社長である鈴木大輔さんが「今が旬の魚はマダイ。キンメダイにも脂がのっている」と笑顔で教えてくれた。姿はタイに似て、目が特別に大きい紅色をしたキンメダイは、この地方を象徴する魚である。南房総の今を味わいたくなり、同店が直営する料理店「佐助どん」に向かった。店の入り口には「決まったメニューはございません。毎日『一魚一会』のお料理を提供させていただきます」とある。どんな魚たちと出会えるのだろう。

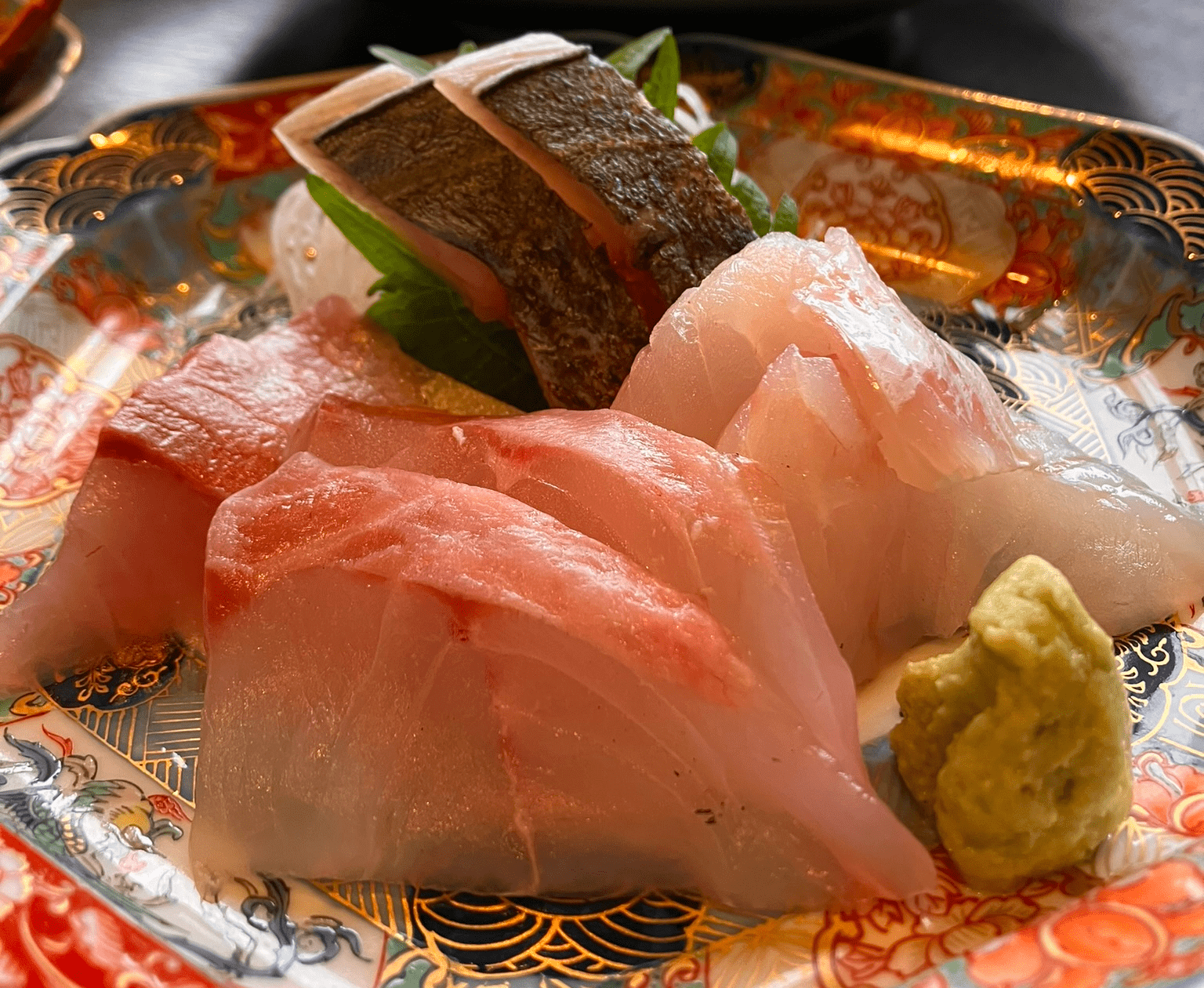

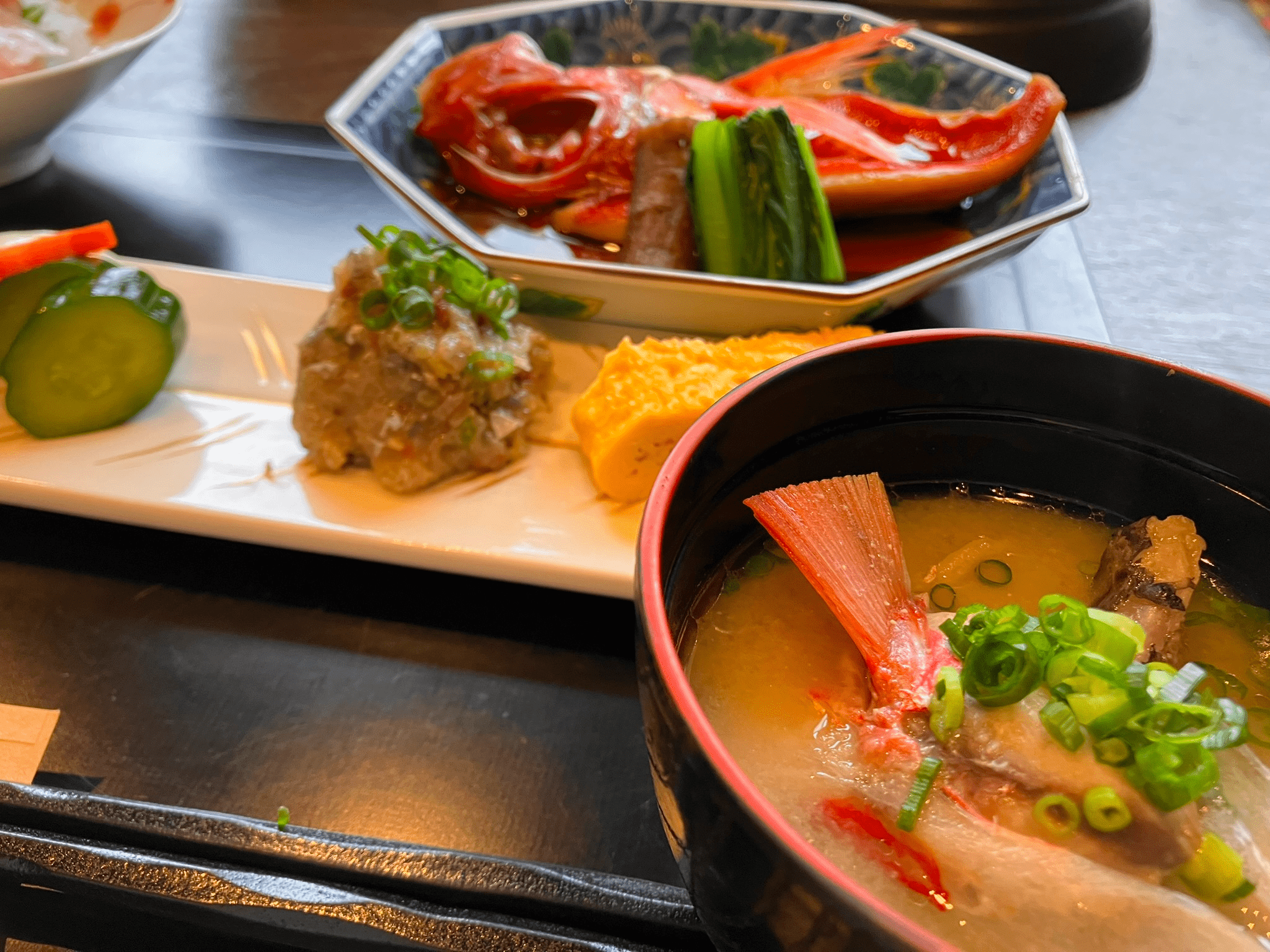

完全予約制のこの料理店では、その時に獲れる魚を扱っており、季節によってさまざまな魚介類が味わえる。この日にいただいたのは、カンパチ、ヒゲダイ、ヒラメの刺身、イセエビの具足煮、サワラの若魚であるサゴチやカサゴの焼きもの、タチウオの揚げものの他にアジの「なめろう」、タイめし、あら汁などである。

特に人気があるのはキンメダイの煮つけで、料理長の矢部由弘さんは「あっさり煮て素材の味を生かしている」と説明する。そのほくほくとした身を味わえば、もう箸が止まらない。なめろうは、房州を代表する郷土料理である。アジやイワシなどの魚を3枚におろして叩き、シソやネギ、ショウガなどを混ぜたみそであえたもので、風土の味覚が楽しめる。鮮度が抜群の地魚を堪能し尽くした。この地域の歴史や文化が凝縮されているかのような一つひとつの料理に、体の中が喜びで満たされるような充足感を覚えた。

房総の漁業は、江戸時代初期に紀伊や伊勢から進出してきた漁師たちによって開発されたと伝わる。船形が面する館山湾のイワシは昔から有名で、天日に干した干鰯(ほしか)や油をしぼった〆粕(しめかす)、魚油は産物となり、大消費地であった江戸の発展を支えたという。こうした歴史を持つ館山には、魚食の文化が深く根づいている。海から聞こえる自然の声に耳を傾け、肌で感じながら生きる。そんな魚と向き合う職人たちの姿が、いつまでもまぶしく映った。

【感想】

初めて訪れた館山市では、漁港だけでなく魚屋、ホテル、役所、図書館、観光案内所などの立ち寄った先々で、人びとがやさしく迎えてくれた。黒潮が流れるこの地の温暖な気候が、人情を育んだのかもしれない。船形地区では、毎年7月に諏訪神社の例大祭が開かれる。屋台や山車、御船を繰り出し、引き回しを行う勇壮な漁師町の祭りで賑わうという。漁港では、海の環境変化や漁業者の高齢化を心配する話も聞いた。豊かな魚食文化を守り、次の世代に伝えていくために私たちになにができるのだろうか。