漁港の活気、市場の熱気。日本各地の漁港や市場を巡り、その土地の文化や漁食を紹介します。海と人々の暮らしがある風景、地域ならではの魚介類や料理。魚を通して、日本の魅力を再発見しましょう。

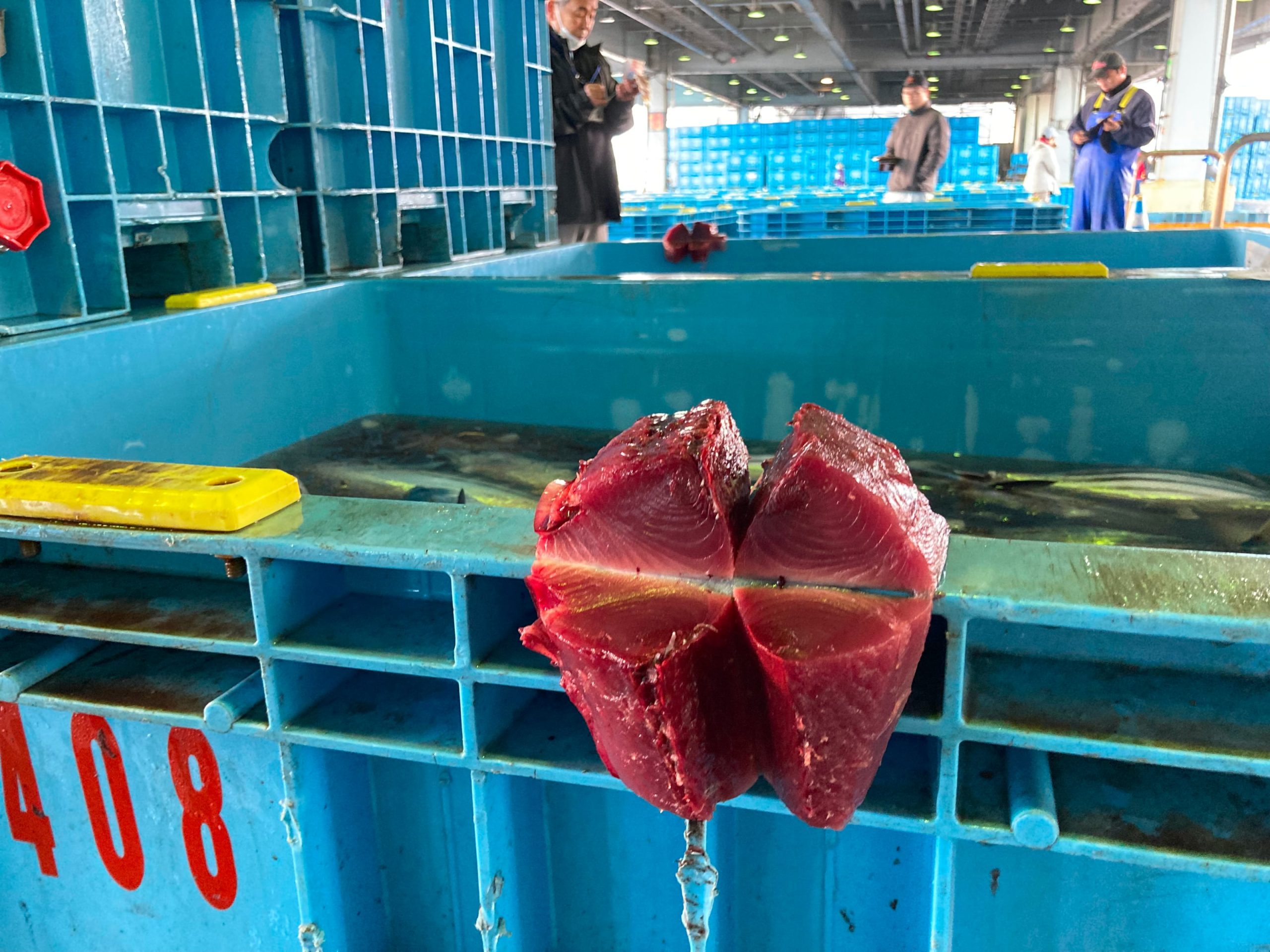

鮫の心臓、メカジキのヒレ。

魚の「旨い」を知り尽くす港町

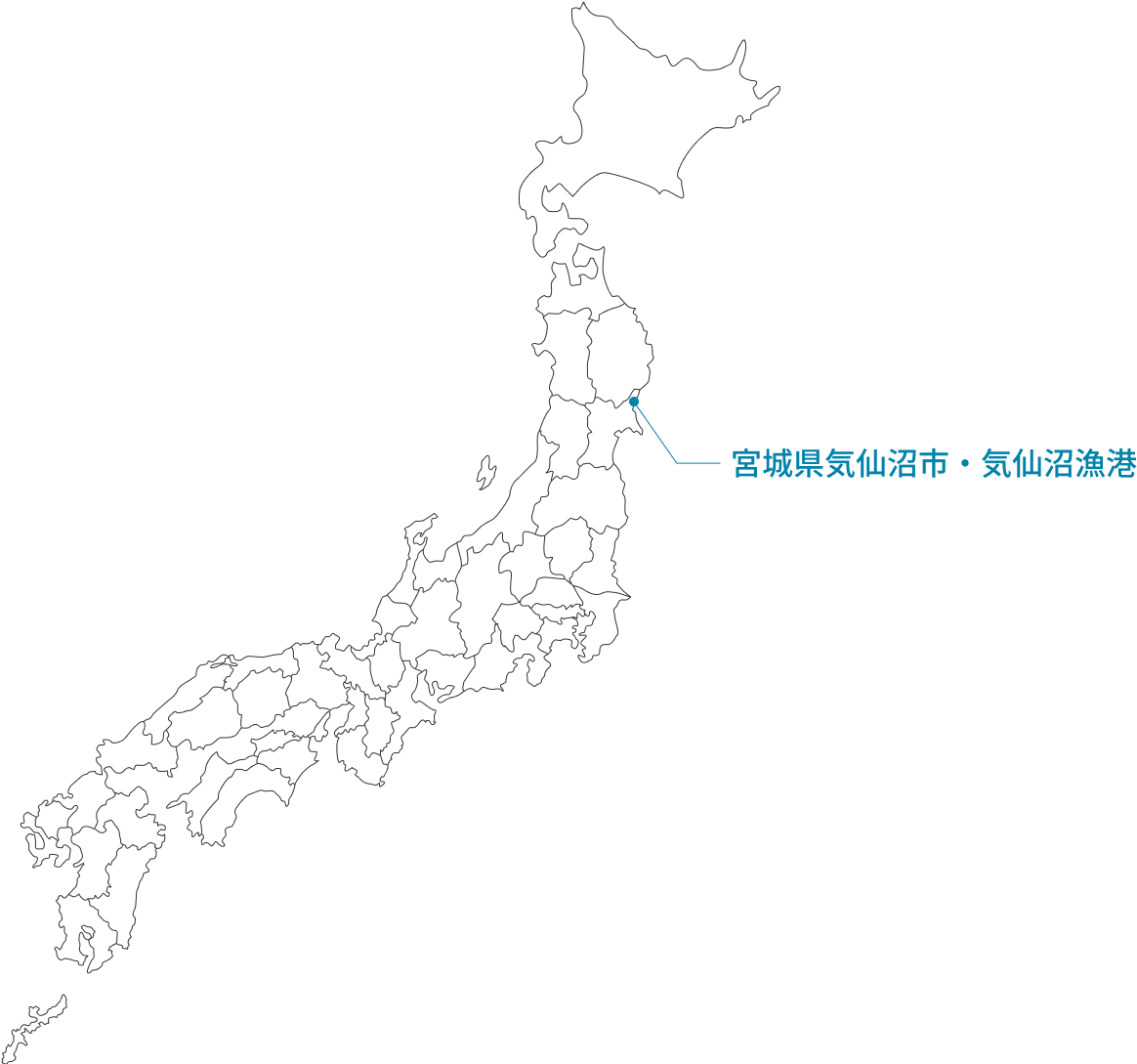

宮城県気仙沼市魚市場

やってきました!宮城県の最北端に位置する気仙沼市。世界三大漁場のひとつ・三陸沖を眼前に臨み、沿岸ではリアス式海岸が作り出す滋味豊かな養殖場でカキやワカメ、ホヤなど多彩な海の幸が生産されています。そして、街のシンボルはなんといっても、全国規模の水準となる第3種漁港のうち、特に重要度が高いと国が指定した「特定第3種漁港」である気仙沼漁港です。世界の海ともつながる全国屈指の良港で、サメやマグロ、カジキ類といった大型種もズラリ。他では見られない大迫力の風景が広がっています。

午前1時から水揚げが開始され、下処理や計量、配列を終えた後、午前5時には仲買人がやってきて魚市場がスタートします。買い付けは「競り」ではなく、あらかじめ値をつけて申告し、最高額をつけた人が落札する「入札」方式です。仲買人たちは脂ののりや鮮度など、お目当ての魚の身質を入念にチェックし、静寂の中、ピリピリとした緊張感が漂います。

また晩秋のこの日には、気仙沼が長年水揚げ高日本一を誇るカツオも盛大に集結しました。カートごとに1尾が目の前で手早くさばかれ、その身を仲買人たちがのぞき込みます。そして、落札結果が発表される午前7時には、魚用の発泡スチロール箱を扱う会社や運送業者などたくさんの人が集まってきました。これは、誰がどんな魚を買ったのかという情報をいち早く得て、運搬準備を始めようとする気仙沼魚市場の臨戦体制です。水揚げから流通まで、関連業者が連携し、素早く確実にバックアップすることで魚の質と鮮度を保つのです。

加工の工程で廃棄されるのが一般的な部位も、気仙沼では美味しい料理に仕立てられ、地元で楽しまれてきました。その根底にあるのは、余すことなく命をいただこうとする「もったいない精神」です。サメの水揚げも、もともとはメカジキやマグロを狙う延縄漁で一緒にかかってくることから始まりました。今ではフカヒレだけでなく、身ははんぺんなどの練り物に加工、革製品や健康食品も開発されるなど、ほぼすべての部位が活用されています。

例えば、地元でしか食べられない珍味中の珍味に「もうかの星」という料理があります。これはモウカザメの心臓の刺身のことで、水揚げがあれば、その日のうちに市内飲食店やスーパーの鮮魚コーナーにも並びます。まったく臭みがなく、さっぱりとした味わいがクセになるおいしさです。

高価なイメージがあるフカヒレ料理も、魚市場の目の前にある観光施設『気仙沼 海の市』内のレストランでは、手軽に食べることができます。シャキシャキ、とろりとした歯ごたえが特徴のフカヒレは、味付け次第で幾通りもの楽しみ方ができる万能食材です。寿司や丼のほか、フカヒレカツやフカヒレ茶わん蒸しなど、地元ならではのバリエーションが豊富に揃っています。

また、「もったいない精神」が生んだ食材といえば「メカジキのハーモニカ」も有名です。背びれの付け根部分で、形状が似ていることからハーモニカと呼ばれる希少部位です。骨周りのプルプルとしたゼラチン質とほろほろとした身をお箸でこそぎながらいただく絶品料理で、本当の旨さを知る海の街ならではの郷土料理と言えるでしょう。

東日本大震災では、気仙沼市魚市場はほぼすべての漁船と設備を失いました。しかし、その3カ月後には再開を果たし、街の復興をけん引してきました。人々の並々ならぬ決意と努力が実を結び、現在では、水揚げ量は震災前に若干及ばないものの、水揚げ金額は上回り、量より質の向上を示す結果となっています。その姿は、日本が誇る港街の底力を世界に見せつけています。独特の食文化も魅力的な気仙沼。その復興・発展から、まだまだ目が離せません。

<気仙沼を案内してくださったのは…>

株式会社足利本店 足利宗孝さん

足利本店は、天保11年(1840年)に海産物の買い付けからスタートし、戦後の混乱期を経て昭和28年(1953年)に株式会社を設立しました。鮮魚や冷凍魚の出荷、製氷、冷蔵庫・冷凍庫の配備、気仙沼港で水揚げする漁船のサポートなど、水揚げ、流通のすべてを支える、まさに気仙沼を代表する老舗企業です。東日本大震災により社屋や工場が大きく被災しましたが、いち早く立ち上がり、地元の復旧・復興をけん引してきました。今回は、そんな株式会社足利本店の足利宗孝社長に、晩秋の気仙沼漁港を案内していただきました。