漁港の活気、市場の熱気。日本各地の漁港や市場を巡り、その土地の文化や漁食を紹介します。海と人々の暮らしがある風景、地域ならではの魚介類や料理。魚を通して、日本の魅力を再発見しましょう。

天然の良港から毎朝直送!

温泉宿で豪華魚料理に舌鼓

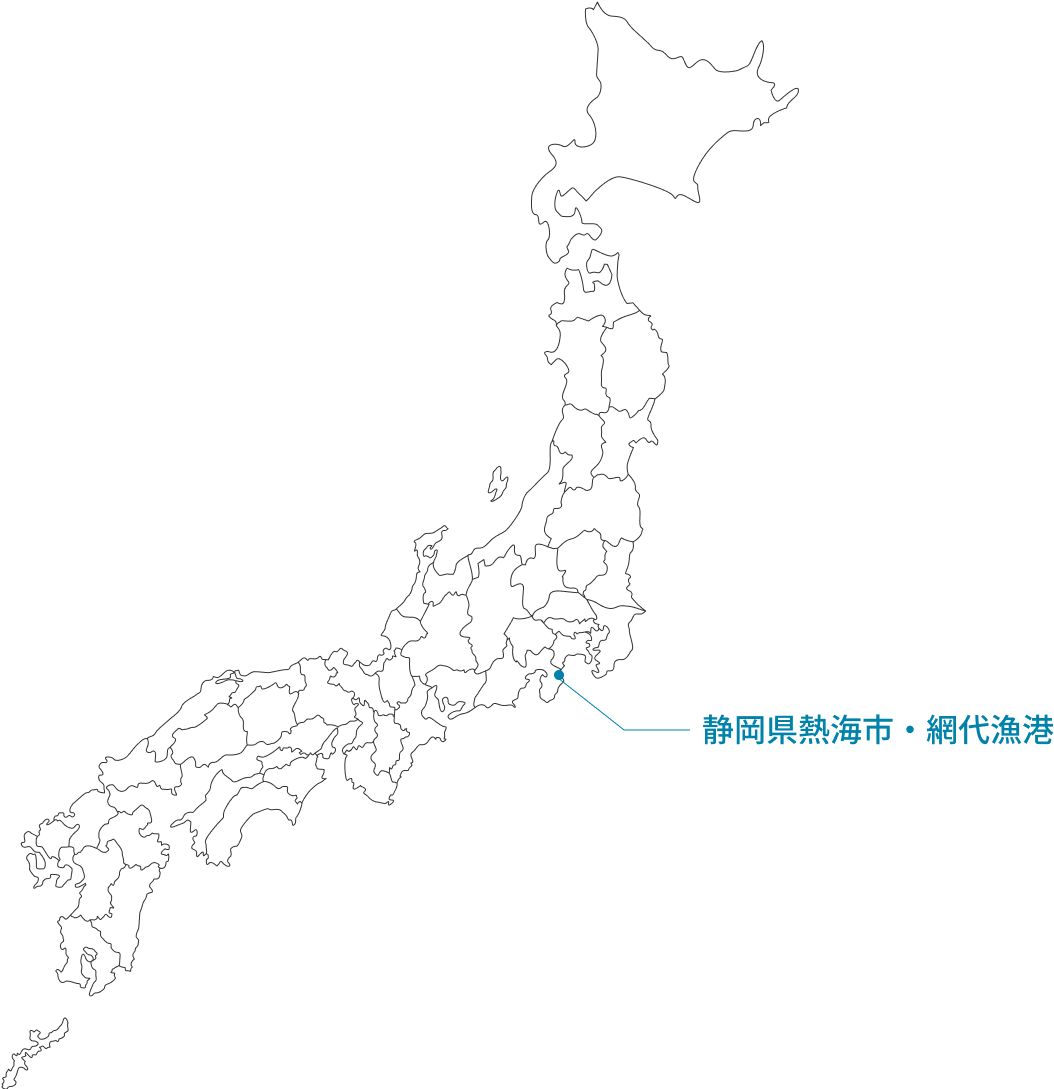

静岡県熱海市 網代漁港

静岡県の「南熱海」と呼ばれるエリアに、伊豆東海岸随一の良港と名高い網代(あじろ)漁港があります。江戸時代には、順風なら江戸まで10時間という好立地ゆえに、各地から江戸へ向かう船が風待ちをするために寄港。「京、大阪に江戸、網代」と称されるほど、廻船宿や商人たちで賑わっていました。

現在は、定置網漁主体の小さな漁港となりましたが、相模湾からの深海が湾内のすぐ近くまで入り込む恵まれた地形により、天然の良港ぶりは健在。今日も海岸から見える近場の海に2つの大型定置網が仕掛けられています。

水揚げの時間は天候や漁の成果によって異なるそうですが、この日は朝6時に漁港へ向かうと既に水揚げの真最中。 岸壁に停泊した漁船から、はちきれんばかりに膨らんだ大きな網が掲げられる様子は迫力満点です。「今日は何が獲れたかな」と宝箱をのぞくようなワクワク感も、定置網ならではの楽しさです。

網から落とされた魚は、そのままベルトコンベアーで建物の中へと運ばれていきます。このベルトコンベアーは選別機になっており、小型、中型、大型と魚を自動でサイズ分けし、下部のタンクに直接振り分けていきます。タンクがいっぱいになると、今度は人がターレ(市場などで活躍する小型の電動運搬車両)を操作し、素早く空のタンクと交換。機械と人が連携し、市外に出荷する入札用の青いタンクと、地元で消費される競り用の黄色い樽を次々と満杯にしていきます。

その間にも仲買人たちが仕入れに動き、7時になると地元の飲食店や宿、鮮魚店などによる競りがスタート。その後すぐに入札へと移り、魚は次々と運び出されていきます。このスピード感こそ、水揚げと流通の仕組みが整う網代漁港の底力。海から食卓へ、最高の鮮度と品質を保って海産物が届けられるのです。

春はサワラにワラサ、ヒラメ、アジ、タイ。秋はカマス、キハダ、サバ、カツオなど。全国で水揚げされる魚の約3~4割、実に1500種類もの魚がとれるとされる網代漁港。しかし近年は「課題も山積です」と話すのは、網代漁港株式会社の専務取締役・林晋也さん。水揚げ量とともに市の人口も減少。特に漁業者不足は深刻だといいます。

「かつては住民のほとんどが漁業を営む漁師町でしたが、若い人がどんどん外へ出ていき、過疎化が進みました。今では弊社社員の多くも他県出身者。大型選別機の導入など効率化は、人手不足を補い、鮮度を保つための苦肉の策なのです」。

昭和の時代には漁港前を走る国道135号線沿いには40軒近くの店が立ち並んでいたそうですが、今では数軒のみが営業中。「ひもの銀座通り」という通称だけが、かつての賑わいを思い出させるようでした。

網代にはもうひとつの魅力、温泉地という顔があります。「南熱海温泉」と呼ばれるこのエリアは、メインの熱海温泉に比べて庶民的でのどか。ゆったりとした風情が印象的です。

上質な湯とともに絶品料理を楽しめる温泉宿も多く、この日訪ねた『魚菜宿 大鯛(おおだい)』もそのひとつ。天気が良いと房総半島まで見渡せる高台に建ち、穏やかな伊豆の海を一望しながら、かけ流しの温泉に浸かることができます。

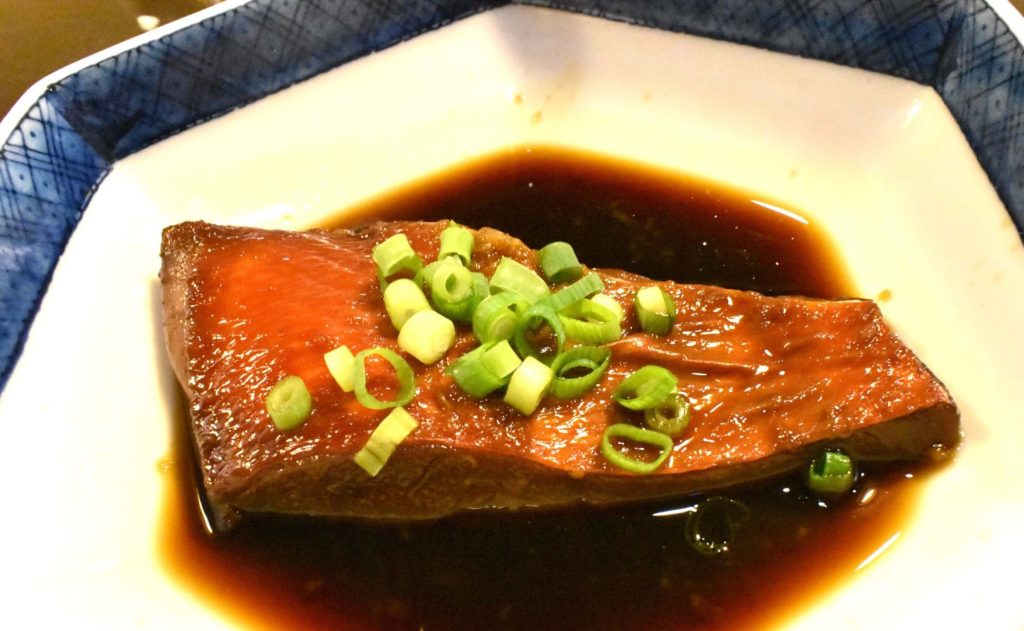

そして何よりのお楽しみは、宿泊客の口コミでも高評価の魚づくしの夕食。刺身の盛り合わせ、アジの酢の物、真鯛のしゃぶしゃぶ、サザエのガーリックバター、カサゴの唐揚げ、キンメダイの煮付けなど、この日いただいた魚介の種類はなんと11種類。そのほとんどが網代漁港から直送されたもので、豊かな海をしみじみと味わうことができました。ボリューム満点ながら、さまざまな調理法のおかげで最後まで飽きず、気が付けばあっという間に完食です。

さらに翌日の朝食には、こだわりの焼き加減でアジの干物が登場。身はふっくらとほぐれやすく、脂がのってジューシー。無添加ならではの雑味のない澄んだうま味と、ほどよい塩味でどんどんご飯が進みます。

網代の干物はなぜこんなに美味しいのか。そんな素朴な疑問を胸に、今でも天日干しにこだわっていると聞いた海岸沿いの「八郎丸商店」を訪ねると、その光景に納得しました。穏やかな伊豆の海と直接吹きつける潮風。自然の力が干物を一層おいしく仕上げているのだと感じました。

網代駅に向かう帰り道、国道135号線の「ひもの銀座通り」を歩くと、開いていたお店でもう一つの名物、イカメンチを発見。かつては各家庭で「余り物」の魚や野菜をつくねにして揚げたという郷土料理だそうです。店先で揚げたてをいただくと、初めてなのにどこか懐かしい味で嬉しくなります。

網代漁港が支える人情味あふれる温泉の街。豊かな海の幸を目当てに、季節ごとに通うリピーターが多いというのもうなずけます。